FEDERICO KAUFFMANn DOIG

HATUNMACHAY IV

HATUNMACHAY ¿PRESENCIA DE UNA HILERA DE TOCAPUS ESCULPIDA EN PIEDRA?

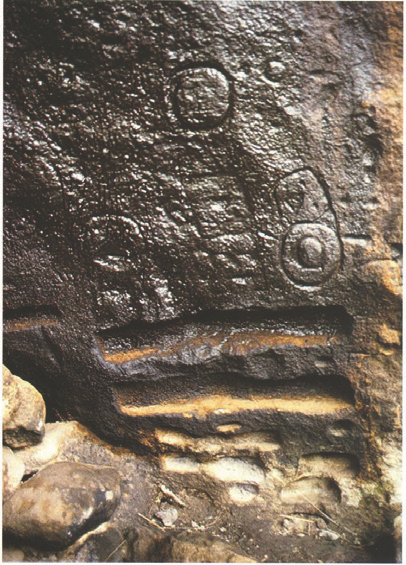

El autor no pretende presentar un corpus de los centenares de motivos rupestres plasmados en las dos grutas del bosque rocoso de Hatunmachay. Se limita a comentar un motivo complejo, sui generis, presente en la gruta del mismo nombre. Este destaca entre todas las representaciones que reúne la gruta, no solo por su tamaño pues se extiende horizontalmente alcanzando 16 metros de longitud y con un ancho promedio de 0,30 metros, sino particularmente por su acabado. (Fig. 5; Recuadro IV a, b, c).

El autor no pretende presentar un corpus de los centenares de motivos rupestres plasmados en las dos grutas del bosque rocoso de Hatunmachay. Se limita a comentar un motivo complejo, sui generis, presente en la gruta del mismo nombre. Este destaca entre todas las representaciones que reúne la gruta, no solo por su tamaño pues se extiende horizontalmente alcanzando 16 metros de longitud y con un ancho promedio de 0,30 metros, sino particularmente por su acabado. (Fig. 5; Recuadro IV a, b, c).

Recuadro IV

|

Hatunmachay: a) La faja conformada por símbolos a manera de tocapos. b), c) y d) Rectángulos en forma de tocapos individuales; en el marcado con la letra d) se percibe un dibujo intrusivo, a manera de una persona, cincelado con posterioridad; e) y f ): Representaciones simbólicas de diferentes etapas presentes en la bóveda.

|

Se trata de una especie de faja o cinturón, esculpido en el sector inferior de la bóveda a

de la gruta. La misma está conformada por rectángulos yuxtapuestos que a su vez incorporan un motivo en particular o varios; en algunos casos éste va repetido en uno como en otro de los paneles. La faja o banda horizontal a la que nos referimos se sitúa alcanzando casi el nivel del piso de la gruta. A su inusual tamaño se suma otra característica especial: la pulcritud con que este elemento fue cincelado en la roca.

Los motivos presentes en los paneles rectangulares que conforman la faja tienen forma geométrica y abstracta, y aparecen en altorrelieve. Entre ellos salta a la vista una figura que pareciera representar una mariposa con las alas abiertas. Esta imagen no necesariamente fue tallada para representar a una mariposa, pero es la que prima por su tamaño y por ir repetida en varios de los paneles o rectángulos; ignoramos su simbología. Sin embargo, en algunos casos esta figura es también representada en formato pequeño, ocupando tan solo la mitad o menos del rectángulo; en ellos adopta la forma de una “corbata michi” o de un smoking. Además de la faja constituida por paneles horizontales que venimos comentando, alguna otra figura dispersa en el conjunto de motivos rupestres, aparece ejecutada siguiendo la misma técnica en altorrelieve en la que fue confeccionada la faja; incluso se percibe que estas figuras copian también los rasgos que observan las figuras insertadas en los paneles horizontales de la faja (Recuadro IV, e).

Uno de los motivos encasillados en los paneles rectangulares de la faja y que es iden- tificable a primera vista, retrata un rostro humano. Aparece pintado en color negro y alrededor en color blanco. Lamentablemente el intemperismo ha afectado esta imagen. A pesar de ello, se distingue perfectamente el rostro, así como la boca abierta exage- radamente, lo que fue logrado coloreándola de blanco. El rostro presenta también un motivo semitriangular que debe aludir a las orejas. Destacan sendas volutas en negro que se desprenden del cráneo tomando una dirección opuesta (Recuadro IV, c).

Insistimos en que los diversos motivos simbólicos que incorporan los paneles rectan- gulares que conforman la faja, recuerdan de cerca lo que se conoce como tocapo-s o tocapu-s4. Los motivos simbólicos como los presentes en los paneles horizontales de

4 Entre los estudiosos que se han preocupado por investigar los tocapos incaicos mencionamos a William Burns (1981) quien propone que se trata de una forma de escritura fonética en la que aparecen representadas las 10 principales consonantes. Los tocapus también han sido investigados por Victoria de la Jara (1975), Thomas S. Barthel (1970) y Carmen Arellano Hoffmann (1999). También lo hizo Gail Silverman (2014a, 2014b, 2014c), quien tiene por mérito no solo haber analizado detalladamente los tocapos —entre otros, los presentes en el famoso unco incaico que conserva Dumbarton Oaks—, sino también descifrar aquellos tocapos que se siguen representando en los tejidos de parajes altoandinos como el caso de la comunidad de los Queros, en Cuzco. Es necesario recordar que chullos o gorros tejidos y en uso en varias comarcas andinas continúan repitiendo algunos signos ancestrales, y hasta algunos retomados por los incas y presentes ya en culturas de etapas muy anteriores al Tahuantinsuyo, como por ejemplo el motivo ola en forma de un meandro o bastón. Ahora, estos son considerados como simples adornos tomados de motivos ancestrales, habiendo quedado olvidado su simbolismo en tiempos ancestrales (Kauffmann Doig 2014).

de la gruta. La misma está conformada por rectángulos yuxtapuestos que a su vez incorporan un motivo en particular o varios; en algunos casos éste va repetido en uno como en otro de los paneles. La faja o banda horizontal a la que nos referimos se sitúa alcanzando casi el nivel del piso de la gruta. A su inusual tamaño se suma otra característica especial: la pulcritud con que este elemento fue cincelado en la roca.

Los motivos presentes en los paneles rectangulares que conforman la faja tienen forma geométrica y abstracta, y aparecen en altorrelieve. Entre ellos salta a la vista una figura que pareciera representar una mariposa con las alas abiertas. Esta imagen no necesariamente fue tallada para representar a una mariposa, pero es la que prima por su tamaño y por ir repetida en varios de los paneles o rectángulos; ignoramos su simbología. Sin embargo, en algunos casos esta figura es también representada en formato pequeño, ocupando tan solo la mitad o menos del rectángulo; en ellos adopta la forma de una “corbata michi” o de un smoking. Además de la faja constituida por paneles horizontales que venimos comentando, alguna otra figura dispersa en el conjunto de motivos rupestres, aparece ejecutada siguiendo la misma técnica en altorrelieve en la que fue confeccionada la faja; incluso se percibe que estas figuras copian también los rasgos que observan las figuras insertadas en los paneles horizontales de la faja (Recuadro IV, e).

Uno de los motivos encasillados en los paneles rectangulares de la faja y que es iden- tificable a primera vista, retrata un rostro humano. Aparece pintado en color negro y alrededor en color blanco. Lamentablemente el intemperismo ha afectado esta imagen. A pesar de ello, se distingue perfectamente el rostro, así como la boca abierta exage- radamente, lo que fue logrado coloreándola de blanco. El rostro presenta también un motivo semitriangular que debe aludir a las orejas. Destacan sendas volutas en negro que se desprenden del cráneo tomando una dirección opuesta (Recuadro IV, c).

Insistimos en que los diversos motivos simbólicos que incorporan los paneles rectan- gulares que conforman la faja, recuerdan de cerca lo que se conoce como tocapo-s o tocapu-s4. Los motivos simbólicos como los presentes en los paneles horizontales de

4 Entre los estudiosos que se han preocupado por investigar los tocapos incaicos mencionamos a William Burns (1981) quien propone que se trata de una forma de escritura fonética en la que aparecen representadas las 10 principales consonantes. Los tocapus también han sido investigados por Victoria de la Jara (1975), Thomas S. Barthel (1970) y Carmen Arellano Hoffmann (1999). También lo hizo Gail Silverman (2014a, 2014b, 2014c), quien tiene por mérito no solo haber analizado detalladamente los tocapos —entre otros, los presentes en el famoso unco incaico que conserva Dumbarton Oaks—, sino también descifrar aquellos tocapos que se siguen representando en los tejidos de parajes altoandinos como el caso de la comunidad de los Queros, en Cuzco. Es necesario recordar que chullos o gorros tejidos y en uso en varias comarcas andinas continúan repitiendo algunos signos ancestrales, y hasta algunos retomados por los incas y presentes ya en culturas de etapas muy anteriores al Tahuantinsuyo, como por ejemplo el motivo ola en forma de un meandro o bastón. Ahora, estos son considerados como simples adornos tomados de motivos ancestrales, habiendo quedado olvidado su simbolismo en tiempos ancestrales (Kauffmann Doig 2014).

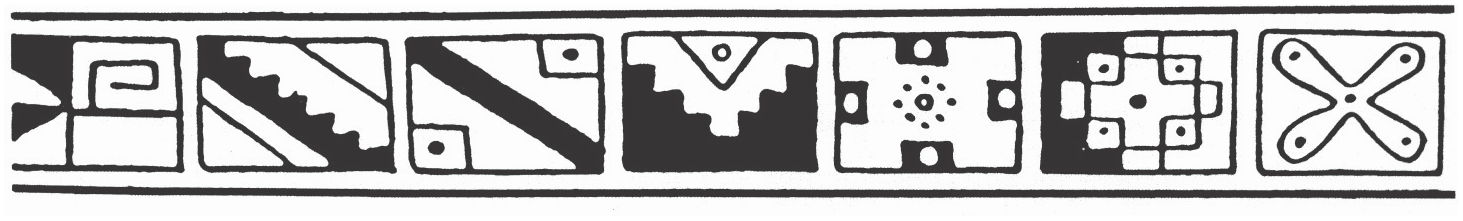

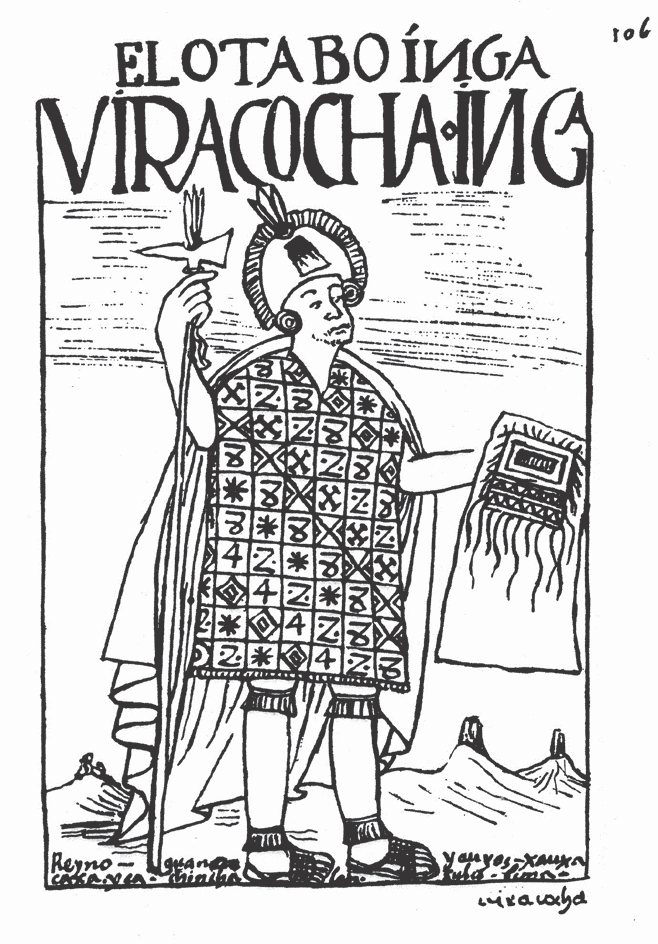

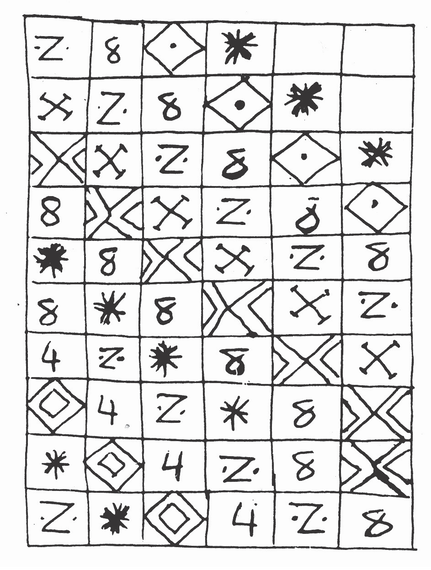

Recuadro V

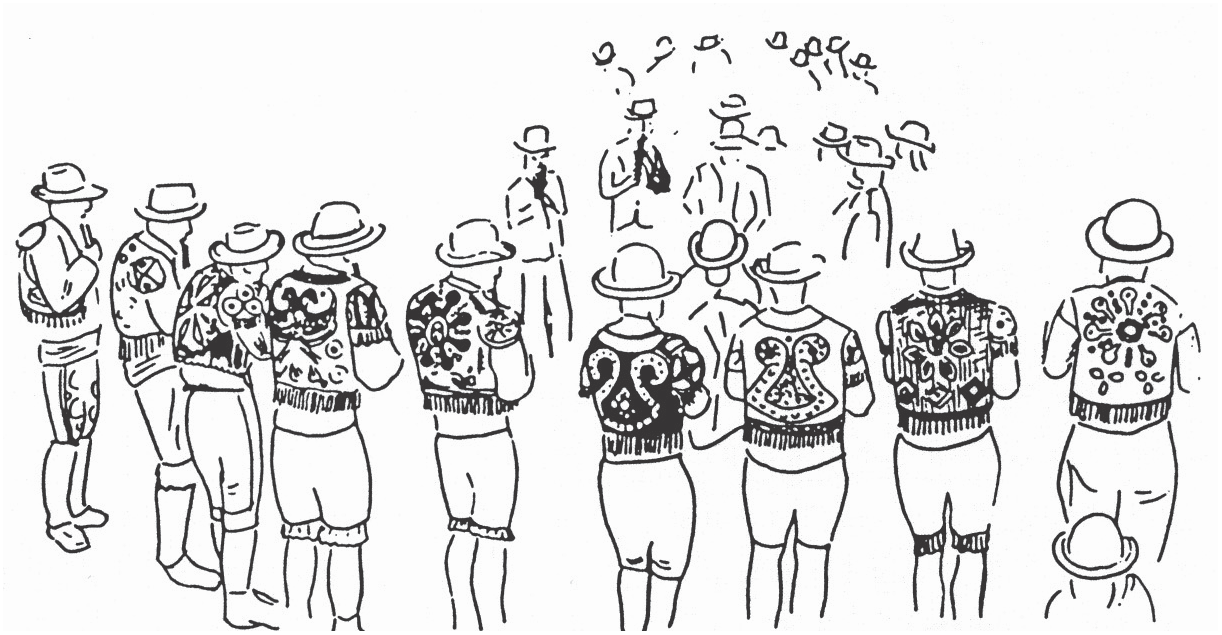

a) Faja de tocapos de tiempos del incario; b y c) El inca Wiracocha con unco colmado de tocapos, si bien sustituidos por números del alfabeto (Guaman Poma ca. 1600); d) Un grupo de músicos de la actualidad con diseños que recuerdan tocapos (Kauffman Doig 1978, 1979a p., 26, 2002 vol. 6 p. 898).

Recuadro VI

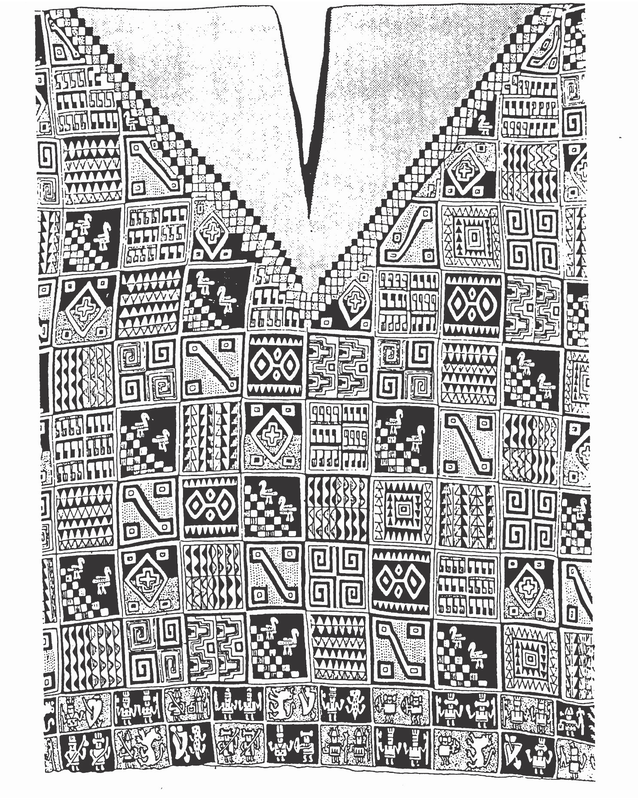

Suntuoso unco o camisón sin mangas y por lo mismo vestuario de algún descendiente de la élite incaica. Su confección debe remontarse a la segunda mitad del siglo XVI, puesto que esta revela estar enraizada en tradiciones del arte textil prehispánico. Esto se aprecia particularmente en los numerosos tocapus que adornan la pieza, algunos de estos de origen ancestral (b, c). Otros, en cambio, son netamente occidentales, como puede observarse por la figura que presenta a un león rampante al que se une un corazón atravesado por una flecha. (Kauffmann Doig 1995 p. 373).

la faja fueron representados frecuentemente en los tejidos durante la etapa del Incario, como también pintados en la superficie de los queros (kheros) o vasos ceremoniales de madera pintados con la técnica del encausto; empero los últimos fueron elaborados luego de la irrupción europea, pero se les considera incas por su factura como por igual por las escenas representadas.

A partir de la presencia de los españoles, una parte de los motivos conocidos como tocapo o tocapu se transformaron en simples expresiones decorativas. Esto se comprueba por la presencia de ciertos motivos que adornan los uncus (unku-s) o túnicas de los gobernantes incas y personas de alto rango, y varios de los dibujos del cronista Felipe Guaman Poma (ca. 1600 fols 104, 106, 110 …). Estos lucen algunos símbolos símbolos que toman la forma de letras y números del alfabeto romano; habría que analizar si en estos casos no se trata de traslados al alfabeto de motivos incaicos que figuran en los tocapos (Recuadro V). Todavía más, existe un uncu colmado de tocapos de estilo inca (Recuadro VI), a los que se suman algunos propiamente occidentales como un corazón atravesado por una flecha y hasta leones rampantes de la heráldica europea (Kauffmann Doig 1993: 373/texto e ilustración).

Abundando sobre el tema de los tocapos, ellos no solo continuaron siendo confeccionados en la época Colonial Temprana, particularmente durante el siglo XVI, sustituyendo en alguna medida los símbolos ancestrales originales por letras y números europeos. En efecto, en tiempos anteriores al Incario también se elaboraron tocapos o seudotocapos; por ejemplo, en ciertos tejidos Tiahuanaco-Huari (o Wari) y Moche (Kauffmann Doig 1978, 1979a). Esto no debe sorprender ya que el diseño de figuras dándoles un contenido simbólico existió siempre en todas las culturas y tipifica precisamente al arte rupestre. No nos referimos a este tipo de imágenes, que aparecen representadas aisladamente, sino cuando estas aparecen yuxtapuestas, formando paneles, tal como es característica en los tocapos (Recuadros III, V).

también descifrar aquellos tocapos que se siguen representando en los tejidos de parajes altoandinos como el caso de la comunidad de los Queros, en Cuzco. Es necesario recordar que chullos o gorros tejidos y en uso en varias comarcas andinas continúan repitiendo algunos signos ancestrales, y hasta algunos retomados por los incas y presentes ya en culturas de etapas muy anteriores al Tahuantinsuyo, como por ejemplo el motivo ola en forma de un meandro o bastón. Ahora, estos son considerados como simples adornos tomados de motivos ancestrales, habiendo quedado olvidado su simbolismo en tiempos ancestrales (Kauffmann Doig 2014).

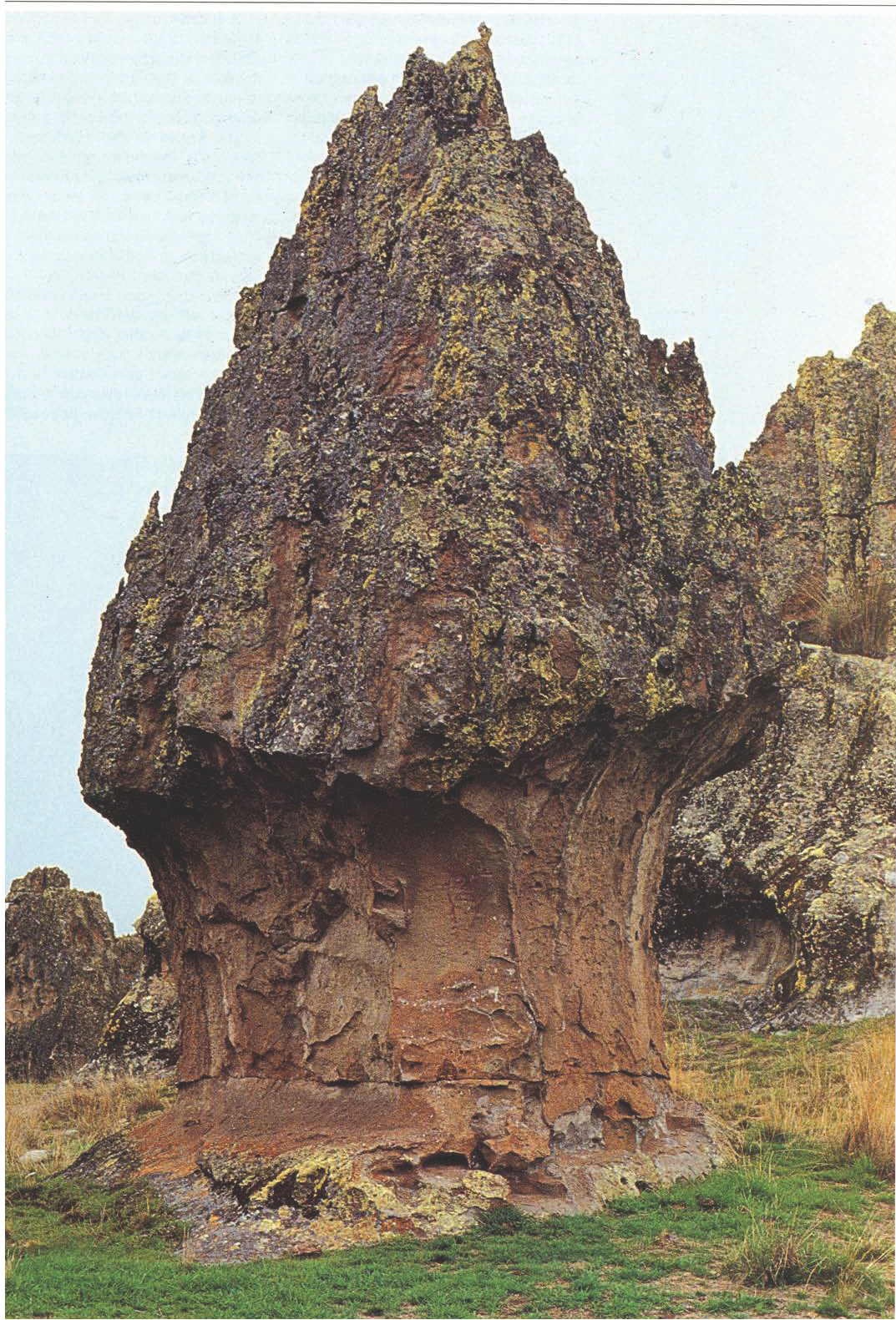

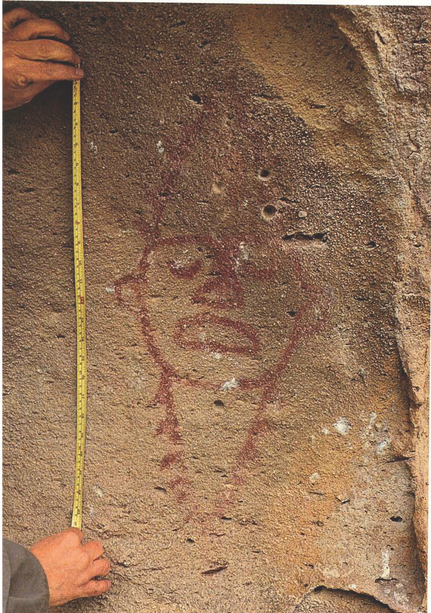

Tres vistas de un sector del afloramiento rocoso contiguo a las grutas de Hatunmachay e Inchicmachay. Nótese la pintura de un rostro, aparentemente de una persona decapitada (Kauffmann Doig 1995 p. 373).

Recuadro VII

A partir de la presencia de los españoles, una parte de los motivos conocidos como tocapo o tocapu se transformaron en simples expresiones decorativas. Esto se comprueba por la presencia de ciertos motivos que adornan los uncus (unku-s) o túnicas de los gobernantes incas y personas de alto rango, y varios de los dibujos del cronista Felipe Guaman Poma (ca. 1600 fols 104, 106, 110 …). Estos lucen algunos símbolos símbolos que toman la forma de letras y números del alfabeto romano; habría que analizar si en estos casos no se trata de traslados al alfabeto de motivos incaicos que figuran en los tocapos (Recuadro V). Todavía más, existe un uncu colmado de tocapos de estilo inca (Recuadro VI), a los que se suman algunos propiamente occidentales como un corazón atravesado por una flecha y hasta leones rampantes de la heráldica europea (Kauffmann Doig 1993: 373/texto e ilustración).

Abundando sobre el tema de los tocapos, ellos no solo continuaron siendo confeccionados en la época Colonial Temprana, particularmente durante el siglo XVI, sustituyendo en alguna medida los símbolos ancestrales originales por letras y números europeos. En efecto, en tiempos anteriores al Incario también se elaboraron tocapos o seudotocapos; por ejemplo, en ciertos tejidos Tiahuanaco-Huari (o Wari) y Moche (Kauffmann Doig 1978, 1979a). Esto no debe sorprender ya que el diseño de figuras dándoles un contenido simbólico existió siempre en todas las culturas y tipifica precisamente al arte rupestre. No nos referimos a este tipo de imágenes, que aparecen representadas aisladamente, sino cuando estas aparecen yuxtapuestas, formando paneles, tal como es característica en los tocapos (Recuadros III, V).

también descifrar aquellos tocapos que se siguen representando en los tejidos de parajes altoandinos como el caso de la comunidad de los Queros, en Cuzco. Es necesario recordar que chullos o gorros tejidos y en uso en varias comarcas andinas continúan repitiendo algunos signos ancestrales, y hasta algunos retomados por los incas y presentes ya en culturas de etapas muy anteriores al Tahuantinsuyo, como por ejemplo el motivo ola en forma de un meandro o bastón. Ahora, estos son considerados como simples adornos tomados de motivos ancestrales, habiendo quedado olvidado su simbolismo en tiempos ancestrales (Kauffmann Doig 2014).

Tres vistas de un sector del afloramiento rocoso contiguo a las grutas de Hatunmachay e Inchicmachay. Nótese la pintura de un rostro, aparentemente de una persona decapitada (Kauffmann Doig 1995 p. 373).

Recuadro VII

Por otra parte, la palabra tocapo figura en el vocabulario del idioma aimara del jesuita italiano Ludovico Bertonio, quien traduce esta voz del siguiente modo: “Tocapa (sic.) es Vestido, o ropa del Inga hecha a las mil maravillas y así llaman agora al Terciopelo, Telas y Brocados ….. ” (Bertonio, Parte Segunda 1612: fol 258). Se debe advertir que Bertonio no solo ofrece una precisión de la voz tocapo, también da indicios de que la misma podría traer su origen en la lengua aimara.

Como quiera que venimos calificando como tocapo a la sucesión de paneles rectan- gulares que insertan motivos simbólicos, y también a un panel, como en el caso de las múltiples yuxtaposiciones de paneles que integran el cinturón esculpido en la gruta de Hatunmachay. Por lo expuesto debemos concluir que a ella le corresponde el nombre de tocapo. Al menos de uno singular por haber sido labrado en la roca: un tocapo pé- treo, a diferencia de sus similares particularmente diseñados en tejidos.

Federico Kauffman Doig

[email protected]

Como quiera que venimos calificando como tocapo a la sucesión de paneles rectan- gulares que insertan motivos simbólicos, y también a un panel, como en el caso de las múltiples yuxtaposiciones de paneles que integran el cinturón esculpido en la gruta de Hatunmachay. Por lo expuesto debemos concluir que a ella le corresponde el nombre de tocapo. Al menos de uno singular por haber sido labrado en la roca: un tocapo pé- treo, a diferencia de sus similares particularmente diseñados en tejidos.

Federico Kauffman Doig

[email protected]