ricardo santos albornoz

EL QUIPU, EL QUIPUCAMAYOC Y LA TABLA QUIPU PADRON DE LA COMUNIDAD DE MANGAS DEL AÑO 1800

¿Qué era el quipu? Era un sistema compuesto por dos partes. La primera era una cuerda gruesa de un centímetro de diámetro, aproximadamente, la cual se llamaba cuerda primaria o principal. Usualmente era de varios colores y, en otras contadas ocasiones era reemplazada por un palo de madera. A veces tenía una borla que podía identificar quién lo había elaborado o, incluso, cuál era el tema que estaba registrado.

En las cuerdas secundarias o colgantes de 20 a 50 centímetros de longitud se hallaban los nudos que contenían la información.

Los nudos en el quipu tienen información muy compleja, pues no solo su posición es la que determina qué es lo que quieren decir. Algunas investigaciones señalan que el teñido de las cuerdas, la dirección de la torcedura o el tipo de nudo también tienen otro tipo de datos aún más complejos. Es por eso que muchos investigadores proponen que el quipu era no solo un registro numérico, sino un sistema de escritura.

Así, un quipu podía llevar no solo el registro de, por ejemplo, la cantidad de ganado que tiene una determinada demarcación geográfica, sino que pueden servir como representaciones de la ubicación de distintos santuarios o como recursos mnemotécnicos que permiten recordar genealogía e, incluso, leyendas.

La mayoría de quipus consta de una cuerda principal horizontal, de la que cuelgan varias cuerdas verticales que llevan numerosos nudos, de distintos colores y formas, y atados siguiendo patrones complejos.

Según cronistas españoles y mestizos del siglo XVI, que transcribían las traducciones de los quipucamayocs (intérpretes de quipus), estos aparatos registraban censos, pago de impuestos, calendarios, eventos históricos, autoridades, jerarquías, canciones, genealogía inca, rebaños de camélidos, reservas de alimentos, etc. Los quipus tenían un mínimo de tres cuerdas, el máximo podía llegar a 2.000.

En las cuerdas secundarias o colgantes de 20 a 50 centímetros de longitud se hallaban los nudos que contenían la información.

Los nudos en el quipu tienen información muy compleja, pues no solo su posición es la que determina qué es lo que quieren decir. Algunas investigaciones señalan que el teñido de las cuerdas, la dirección de la torcedura o el tipo de nudo también tienen otro tipo de datos aún más complejos. Es por eso que muchos investigadores proponen que el quipu era no solo un registro numérico, sino un sistema de escritura.

Así, un quipu podía llevar no solo el registro de, por ejemplo, la cantidad de ganado que tiene una determinada demarcación geográfica, sino que pueden servir como representaciones de la ubicación de distintos santuarios o como recursos mnemotécnicos que permiten recordar genealogía e, incluso, leyendas.

La mayoría de quipus consta de una cuerda principal horizontal, de la que cuelgan varias cuerdas verticales que llevan numerosos nudos, de distintos colores y formas, y atados siguiendo patrones complejos.

Según cronistas españoles y mestizos del siglo XVI, que transcribían las traducciones de los quipucamayocs (intérpretes de quipus), estos aparatos registraban censos, pago de impuestos, calendarios, eventos históricos, autoridades, jerarquías, canciones, genealogía inca, rebaños de camélidos, reservas de alimentos, etc. Los quipus tenían un mínimo de tres cuerdas, el máximo podía llegar a 2.000.

Quien sabía todo esto, era el quipucamayoc, un funcionario del gobierno incaico que sabía cómo codificar la información y decodificarla. Mientras tanto, eran los chasquis los que, habitualmente, trasladaban esa información para que pudiera llegar a oídos del inca.

En lo que respecta al número de quipucamayos presentes en cada pueblo, se afirma que había muchos, que “siempre hay en los aposentos tantos contadores como en él hay señores” (Cieza de León 2005 [1553]: 324). El cronista Garcilaso de la Vega brinda más detalles sobre el tema: “habían de ser en cada pueblo conforme a los vecinos de él, que por muy pequeño que fuese el pueblo, había de haber cuatro, y de allí arriba hasta veinte y treinta […] y aunque […] bastaba que hubiera un contador o escribano, querían los incas que hubiese muchos en cada pueblo y en cada facultad […]” (Garcilaso de la Vega 1976 [1609], II: 25).

Ninguno de los colonizadores aprendió ni explicó el método para "leer" o traducir un quipu. Al menos no lo dejaron por escrito.

En lo que respecta al número de quipucamayos presentes en cada pueblo, se afirma que había muchos, que “siempre hay en los aposentos tantos contadores como en él hay señores” (Cieza de León 2005 [1553]: 324). El cronista Garcilaso de la Vega brinda más detalles sobre el tema: “habían de ser en cada pueblo conforme a los vecinos de él, que por muy pequeño que fuese el pueblo, había de haber cuatro, y de allí arriba hasta veinte y treinta […] y aunque […] bastaba que hubiera un contador o escribano, querían los incas que hubiese muchos en cada pueblo y en cada facultad […]” (Garcilaso de la Vega 1976 [1609], II: 25).

Ninguno de los colonizadores aprendió ni explicó el método para "leer" o traducir un quipu. Al menos no lo dejaron por escrito.

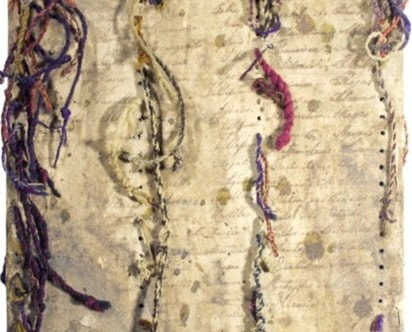

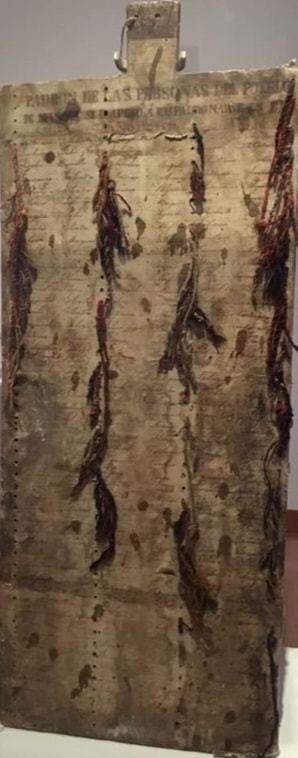

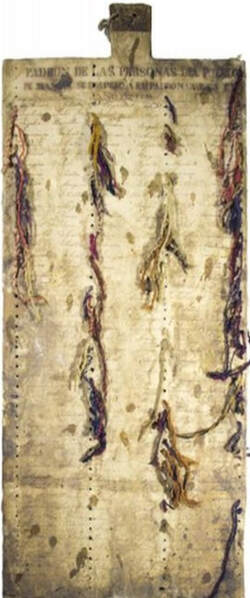

En la actualidad, investigadores aún tienen un trabajo arduo para descifrar el enigma de los quipus, tal como la Tabla quipu existente en la Comunidad Campesina de Mangas (Ancash), que data del año 1800, que es un Padrón de Comuneros, es una madera que lleva una serie de quipus, hilos de lana de ovino con nudos de colores y de tamaños distintos, colocados uno debajo del otro sobre su superficie. La Tabla contiene 282 nombres, de los cuales 177 están acompañados por sus respectivos quipus. La diferencia con otros quipus es que al lado de cada uno de los nudos había una palabra escrita en español. La “Tabla Quipu” del Templo de San Francisco de Mangas, representa históricamente la supervivencia del uso de quipus durante la Colonia hasta la República, combinados con el uso de la escritura alfabética manuscrita, dando lugar a una forma híbrida que se ha asociado a la contabilidad, tanto comunal como eclesiástica. La tabla tiene un listado de medio centenar de nombres escritos sobre cuero con una bella caligrafía y su equivalencia en quipus. Se cree que data del siglo XVII y que pudo ser un censo elaborado durante la campaña de extirpación de idolatrías realizada en la provincia antigua de Cajatambo.

Al mismo tiempo, cabe precisar que, los quipus modernos representan la adaptación al sistema colonial, tanto administrativo como religioso, para ejercer el control económico y espiritual de las comunidades, rescatando elementos del antiguo sistema del incario, supeditados a la contabilidad y padrones alfabéticos. El valor científico de este documento de archivo, se encuentra en el hecho que presenta un notable potencial como fuente primaria para la investigación histórica, ya que permite dar a conocer diversos aspectos del funcionamiento de la contabilidad y administración de recursos, población e incluso religiosidad en las comunidades andinas entre los siglos XVIII al XIX.

Asimismo, tenemos el valor dado por los diversos y aún no descifrados simbolismos tras los hilos que acompañan a los empadronados. Esta tabla quipu, es de las muy pocas que aún existen en el Perú y de las más antiguas que se conocen, un tipo de fuente documental que se halla en peligro de desaparecer, y que es tan importante para preservar como las tradiciones culturales del uso de quipus en comunidades actuales.

El valor social de este manuscrito y quipu radica en que es, el testimonio de una época en que las organizaciones comunales del trabajo y tradiciones prehispánicas sobrevivieron fusionadas o coexistiendo con los conocimientos y técnicas traídos por los conquistadores, equilibrio y fusión que comenzó a perderse desde el siglo XX con el avance estandarizado de la contabilidad alfabética y numérica, siendo la tabla uno de los últimos supervivientes de esta práctica.

Fue el Dr. Román Robles Mendoza quien advirtió su existencia, pero un documental donde la Dra. Sabine Hayland, de la Universidad de St. Andrew de Escocia, comparte su asombro por el hallazgo, convencida de que podría servir para entender a los quipus como una forma de escritura prehispánica. "La tabla-quipu podría ser el equivalente andino a la Piedra de Roseta, que sirvió para descifrar los jeroglíficos egipcios", sostiene la investigadora.

Al mismo tiempo, cabe precisar que, los quipus modernos representan la adaptación al sistema colonial, tanto administrativo como religioso, para ejercer el control económico y espiritual de las comunidades, rescatando elementos del antiguo sistema del incario, supeditados a la contabilidad y padrones alfabéticos. El valor científico de este documento de archivo, se encuentra en el hecho que presenta un notable potencial como fuente primaria para la investigación histórica, ya que permite dar a conocer diversos aspectos del funcionamiento de la contabilidad y administración de recursos, población e incluso religiosidad en las comunidades andinas entre los siglos XVIII al XIX.

Asimismo, tenemos el valor dado por los diversos y aún no descifrados simbolismos tras los hilos que acompañan a los empadronados. Esta tabla quipu, es de las muy pocas que aún existen en el Perú y de las más antiguas que se conocen, un tipo de fuente documental que se halla en peligro de desaparecer, y que es tan importante para preservar como las tradiciones culturales del uso de quipus en comunidades actuales.

El valor social de este manuscrito y quipu radica en que es, el testimonio de una época en que las organizaciones comunales del trabajo y tradiciones prehispánicas sobrevivieron fusionadas o coexistiendo con los conocimientos y técnicas traídos por los conquistadores, equilibrio y fusión que comenzó a perderse desde el siglo XX con el avance estandarizado de la contabilidad alfabética y numérica, siendo la tabla uno de los últimos supervivientes de esta práctica.

Fue el Dr. Román Robles Mendoza quien advirtió su existencia, pero un documental donde la Dra. Sabine Hayland, de la Universidad de St. Andrew de Escocia, comparte su asombro por el hallazgo, convencida de que podría servir para entender a los quipus como una forma de escritura prehispánica. "La tabla-quipu podría ser el equivalente andino a la Piedra de Roseta, que sirvió para descifrar los jeroglíficos egipcios", sostiene la investigadora.

Fue exhibido en el Museo de Arte de Lima durante la pandemia del Covid 19 con autorización de la comunidad de Mangas, actualmente se encuentra custodiado por la comunidad (Mangas); fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución Viceministerial N° 000161-2022-VMPCIC/MC.

El 2 de noviembre las autoridades del Distrito de Mangas, reciben el Certificado de Incorporación al Registro del Comité Peruano Memoria del Mundo de la UNESCO de la Tabla Quipu de Mangas, un acto más de satisfacción para la comunidad mangasina.

También contamos con el quipu funerario en la comunidad campesina de Mangas, que se viene difundiendo hasta la actualidad, su uso está orientado para vestir a los difuntos, a las personas que se van al descanso eterno, similar al quipu funerario de Cuspón.

Asimismo, otro quipu custodiado por la comunidad campesina de San Cristóbal de Rapaz, en la provincia de Huaura (Lima). Está, ubicado en una chullpa preínca denominada Cajahuay (casa de cuentas), tendría más de cien metros de largo y sería uno de los más grandes encontrados. En la actualidad este objeto textil es consultado por los pobladores los primeros días de enero de cada año para determinar cuál era su calendario de siembras y cosechas, los peligros que pueden presentarse para la comunidad, las heladas y hasta los cambios de la luna, según los pobladores.

El uso de los quipus decayó durante la colonia luego de que, durante el Tercer Concilio Limense de 1583, fueran declarados objetos idólatras y se diera una orden de destruirlos. Sin embargo, se ha registrado su uso hasta nuestros días como en el caso de San Cristóbal de Rapaz.

Para finalizar diremos que, Mangas podría convertirse en un sorprendente destino turístico por su cercanía a Cajatambo y al circuito de la Cordillera de Huayhuash, así como su tradición cultural, los restos de imponentes caminos prehispánicos y yacimientos arqueológicos y con la enigmática Tabla Quipu con que cuenta y con mayor razón pues al haber recibido el Certificado de Incorporación al Registro del Comité Peruano Memoria del Mundo - UNESCO.

El 2 de noviembre las autoridades del Distrito de Mangas, reciben el Certificado de Incorporación al Registro del Comité Peruano Memoria del Mundo de la UNESCO de la Tabla Quipu de Mangas, un acto más de satisfacción para la comunidad mangasina.

También contamos con el quipu funerario en la comunidad campesina de Mangas, que se viene difundiendo hasta la actualidad, su uso está orientado para vestir a los difuntos, a las personas que se van al descanso eterno, similar al quipu funerario de Cuspón.

Asimismo, otro quipu custodiado por la comunidad campesina de San Cristóbal de Rapaz, en la provincia de Huaura (Lima). Está, ubicado en una chullpa preínca denominada Cajahuay (casa de cuentas), tendría más de cien metros de largo y sería uno de los más grandes encontrados. En la actualidad este objeto textil es consultado por los pobladores los primeros días de enero de cada año para determinar cuál era su calendario de siembras y cosechas, los peligros que pueden presentarse para la comunidad, las heladas y hasta los cambios de la luna, según los pobladores.

El uso de los quipus decayó durante la colonia luego de que, durante el Tercer Concilio Limense de 1583, fueran declarados objetos idólatras y se diera una orden de destruirlos. Sin embargo, se ha registrado su uso hasta nuestros días como en el caso de San Cristóbal de Rapaz.

Para finalizar diremos que, Mangas podría convertirse en un sorprendente destino turístico por su cercanía a Cajatambo y al circuito de la Cordillera de Huayhuash, así como su tradición cultural, los restos de imponentes caminos prehispánicos y yacimientos arqueológicos y con la enigmática Tabla Quipu con que cuenta y con mayor razón pues al haber recibido el Certificado de Incorporación al Registro del Comité Peruano Memoria del Mundo - UNESCO.

Ricardo Santos Albornos

[email protected]

[email protected]